Великие каменные стражи Франции: путешествие по старинным замкам

Франция — это не только страна моды, гастрономии и искусства, но и одна из мировых сокровищниц мирового наследия Европы . Ее история строилась не только в королевских императорах, но и среди зубчатых стенами крепостей, где вершились судьбы монархов и целых эпох.

Французские замки — словно каменные страницы истории. Они рассказывают о героических осадах и утонченной культуре Ренессанса, о блеске дворов и суровой романтике Средневековья. Каждый из них уникален: одни возвышаются на скалистых утёсах, другие отражаются в водах Луары, а некоторые и вовсе выражаются из морского глади, чтобы выражать с приливами.

Сегодня мы отправляемся в путешествие по трём легендарным крепостям Франции , сохранившим дыхание прошлого века — от средневековой цитадели Каркассона до величественного Анжерского замка, стоящего на месте приливных волн.

Каждая из этих крепостей — не просто памятник архитектуры, а живая хроника борьбы, истины, искусства и человеческого духа.

Замок Каркасон — сердце каменного Средневековья

Когда кажется, что к Каркасону сойдешь со стороны долины реки Од, кажется, что перед глазами оживает иллюстрация к рыцарскому роману. За верхними кольцами зубчатых стен возвышаются 52 сторожевые башни.

Крепость Каркасон (Cité de Carcassonne) — это не просто замок: это целый средневековый город-цитадель, расположенный на холме в регионах Лангедок-Руссильон, к югу Франции. Ее история насчитывает более 2,5 тысяч лет — от первобытного поселения и галло‑римской крепости до королевского центра. Судьба Каркасона напоминает историю многослойного пирога — каждый век здесь оставил свой облик и свои легенды.

От бастиона римлян до крепости Транкавелей

Первые явления на холме Каркас возникли примерно в VIII веке до н.э. э. Тем временем здесь проводятся римляне , включив регион в состав провинции Нарбонская Галлия . Именно они заложили основу могучих стен, мест дошедших до наших дней. Позже территория перешла к вестготам , которые укрепили башни и сделали город опорным пунктом на юге Галлии.

Во времена франков и арабских завоеваний (VIII в.) крепость не раз меняла хозяев, пока не стала собственностью рода Транкавелей . В XII веке виконт Бернар‑Атон IV возвёл здесь последний графский замок и завершил строительство основной линии обороны — та самая цитадель, которую мы видим сегодня.

Однако богатая и независимая Каркасонская земля вскоре оказалась в центре крестового похода против альбигойцев . В 1209 году город был осаждён войсками Симоны де Монфора, и после напряженной обороны граф Раймунд Роже Транкавель был вынужден сдаться. С этого момента Каркассон стал частью королевского домена , а его стена — символом власти короны на юге страны.

Архитектура, опередившая свое время

Каркасон — классический пример городской крепости Средневековья. Его форма напоминает гигантский каменный корабль, врезающийся в зелёные волны Лангедока.

Длина стен — около 3 километров,

52 башни

два кольца стен, защищающих внутренний город и замок Транкавелей ,

базилика Святого Назария — жемчужина средневекового религиозного зодчества.

Особая деталь — вторая линия стен , возведенная в XIV веке. Она превратила город практически в неприступную цитадель. Не случайно за всю свою историю Каркасон выдержал десять осад и ни разу не был захвачен штурмом.

Возрождение из руин

К XIX веку крепость пришла в запустение. Ее собирались частично разобрать, но за дело взялась Эжен Виолле‑ле‑Дюк — гениальный архитектор‑реставратор, известный своими работами в Шартре и Париже. Его усилиями Каркассон буквально возродился из руины . Он восстановил стену башни, укрепил донжон и придал замку тот вид, который сегодня восхищает миллионы пассажиров.

Хотя подход реставрации вызвал споры — она упрекала архитектора в «романтизации» средневековья, — именно благодаря столь смелому Каркассону стал символом французского Средневековья и в 1997 году был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

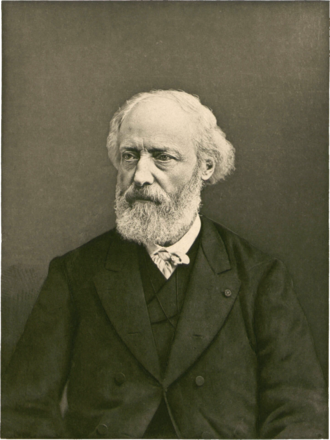

Эжен Виолле‑ле‑Дюк

Каркассон сегодня

Сегодня крепость — это не просто музей под открытым небом, живой город , где продолжают работать кафе, лавки ремесленников и театры. Летом здесь, как на исторических фестивалях и рыцарских турнирах, вечерние стены загораются золотым светом, создавая впечатление, прошлое и настоящее снова слились в одном.

Посетить Каркассон — значит шагнуть в эпоху рыцарей, когда каждый камень хранил легенду, а сама архитектура напоминала о вечной жажде человека к защите, вере и красоте.

Замок Шамбор — шедевр французского Возрождения

Среди изящных изгибов Луары, на фоне туманного лесного парка, окончательно возвышается замок Шамбор (Château de Chambord) — одно из самых узнаваемых архитектурных творений Франции. Этот замок словно сошёл со страницами сказки: сотни башенок, каменные лилии на фронтонах, изящные лестницы, уходящие в небо. Но за этим очарованием стоят эпохи великих королей, художников и идей, которые навсегда изменили облик Европы.

Замысел Франциска I — воплощённый идеал королевского величия

Строительство Шамбора началось в 1519 году по велению короля Франциски I , покровителя искусств и страстного охотника. Благодаря вдохновлённым поездкам в Италию и общению с Леонардо да Винчи, он мечтал о замке, который бы объединил воинственное величие средневековой твёрдости и изящество Ренессанса.

Король выбрал место на заросшем болотами на берегу реки Коссон , притока Луары, вблизи Блуа. Замок должен был стать не столько крепостью, сколько архитектурным манифестом новой эпохи , где власть, искусство и природа соединяются в едином ансамбле.

Архитектура, где камень поёт

Шамбор — это настоящий каменный лабиринт:

426 комнат ,

77 лестница ,

282 камина и

около 800 капителей , украшенных скульптурным декором.

Всё здание построено вокруг центрального донжона , которое, хотя и напоминает фортификационную башню, никогда не предназначалось для защиты. План из четырёх круглых угловых башен и внутреннего ядра создаёт идеальную симметрию, включающую в себя мечту Возрождения о гармонии мира и человека.

Главный жемчужина замка — классическая двойная винтовая лестница , вдохновлённая, как считает, чертежами Леонардо да Винчи. Два параллельных пролёта спирально поднимаются вверх, не пересекаясь: один человек поднимается, другой останавливается — и они могут видеть друг друга, но не встретятся. Над лестницей высится ажурная башенка с королевской лилией вместо креста — символом светской власти монарха.

Гигантское здание и моменты истории

В строительстве Шамбора трудилось до 1800 рабочих , общий объем использованного камня превышал 220 000 тонн . Работы велись на болотистой почве, и поэтому фундамент укрепили дубовыми сваями. Воздвигнутое за три года чудо стало разорительным для казны, а самому Франциску удалось провести здесь всего несколько недель — охотясь и восхищаясь своим детьми.

Позднее Шамбором поочерёдно владели Людовик XIII , Людовик XIV , Станислав Ленщинский и маршал Мориц Саксонский , а во время революции восставшие разграбили мебель и замок почти пришёл в упадок. Наполеон пожаловал своего маршалу Бертье. Лишь в XX веке замок перешёл в собственность государства.

Сегодня Шамбор — музей и символ французского Возрождения , признанный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (1981) .

Парк, размером с герцогство

Замок окружён крупнейшим огороженным парком Европы — 5441 гектар (в окружности — 32 км стен!). В роскошных дубовых аллеях до сих пор можно услышать рычание оленей и крики фазанов — отголоски охотничьего прошлого. Здесь устраиваются конные парады, фестивали и знаменитые вечерние представления «Сын и Люмьер», когда весь замок живет под светом прожекторов и музыки эпохи Ренессанса.

Символ власти, красоты и мечты

Шамбор — не просто дворец. Это рукопись из камня , написанная художниками, инженерами и мечтателями. Это свидетельствовало о времени, когда монархия стремилась стать искусством, архитектура — поэзией в камне. Для туриста это место — возможность ощутить дыхание эпохи Франциска I, пройти по галерее, где отражается свет Луары, и понять, почему Франция по праву зовётся страной дворами и мечты.

Анжерский замок — каменная летопись Франции

На высоком утёсе над рекой Мен, в самом сердце старинного города Анже, вырастает перед взором зрелище, от которого захватывает дух: чередующиеся полосы чёрного сланца и белого известняка, гигантские круглые башни, увенчанные зубчатыми карнизами, и тяжёлые стены, словно вырезанные из самой скалы. Это Анжерский замок — не просто укрепление, но выразительный символ истории Франции, её боли, величия и вдохновения.

Этот замок — не молчаливый свидетель, а живой участник истории. Он видел войну и мир, восстания и коронации, он хранил в своих недрах искусство и заключённых, он был и щитом, и алтарём. Его история — это история самой Франции, рассказанная языком камня и времени.

От укрепления к королевской твердыне

Анжерский замок не появился из ниоткуда. Его предшественник — древнее галло-римское укрепление, а затем и крепость времён Каролингов, призванная защитить долину Луары от норманнов, чьи стремительные набеги в IX веке сеяли страх по всей Западной Европе.

Настоящий архитектурный облик замок обретает в XIII веке, во времена правления Людовика IX Святого. Монарх, стремившийся укрепить королевскую власть на западе страны, приказывает построить в Анже крепость, способную сдержать любую угрозу — как внешнюю, так и внутреннюю. Строительство начинается в 1230 году и продолжается около десяти лет. Результат поражает даже современный взгляд: прямоугольное укрепление длиной более 600 метров, окружённое оборонительной стеной с 17 массивными башнями, каждая из которых — почти самостоятельная крепость.

Материалы, использованные в строительстве, — местный сланец и известняк — образуют характерную «полосатую» кладку, придающую замку узнаваемый облик. Эта игра контрастов — не только эстетический приём, но и символ многоликости самой эпохи: эпохи, где религиозная святость соседствовала с жестокостью, а свет науки пробивался сквозь тьму войны.

Замок как сцена истории

С XIII по XV век Анжерский замок не просто охраняет границу — он становится ареной политической и культурной жизни. Здесь в 1409 году рождается Рене Анжуйский — один из самых необычных правителей своего времени. Он был герцогом, королём Сицилии, сторонником гуманизма, поэтом, художником, покровителем наук. При нём замок превращается из военной цитадели в культурный центр, где звучат стихи, читаются трактаты, создаются произведения искусства.

Однако спокойствие длится недолго. Франция входит в бурное столетие: Столетняя война, Бургундские войны, внутренние распри. Замок вновь становится форпостом, а затем — тюрьмой. Его башни помнят не только королевскую свиту, но и узников, политических заключённых, жертв революции.

В XVII–XVIII веках крепость теряет своё стратегическое значение. Но даже будучи превращённой в казармы, а затем в военный склад, Анжерский замок не утрачивает своей мощи и достоинства. Он продолжает исполнять свою миссию — охранять, хранить и напоминать.

Апокалипсис, сотканный из нитей

Из всех сокровищ, скрытых в стенах замка, особняком стоит гобелен «Апокалипсис». Это не просто произведение искусства — это одна из величайших текстильных реликвий Средневековья, созданная в конце XIV века по заказу Людовика I Анжуйского.

Гобелен — это грандиозное полотно длиной около 100 метров, разделённое на несколько сцен, иллюстрирующих Откровение Иоанна Богослова. Его сюжет — не только аллегория конца света, но и отражение страхов и надежд эпохи. Сцены войны, голода, разрушения переплетаются с образами спасения, веры и света. Это не просто библейский текст — это зеркало средневекового мира, с его тревогами, символами и мечтами о спасении.

Техника исполнения поражает: тончайшая шерсть, окрашенная натуральными красителями, передаёт богатство деталей, динамику движений, выразительность лиц. Гобелен пережил множество испытаний: религиозные войны, Революцию, Вторую мировую. Его прятали, расшивали, реставрировали — но он уцелел и сегодня занимает почётное место в специально созданной галерее внутри замка.

Живой памятник прошлого

Сегодня Анжерский замок — это не просто туристический объект. Это — живой памятник, культурный центр, хранилище памяти. Управляемый Центром национальных памятников Франции, замок принимает сотни тысяч посетителей в год. Здесь проводятся выставки, научные конференции, театральные постановки, исторические реконструкции. Его стены стали снова живыми — не как оборона от врага, а как защита от забвения.

Для Анжера замок — неотъемлемая часть городской идентичности. Он возвышается над городом, словно древний страж, напоминающий: история — не абстракция, она здесь, рядом, в камне, в ткани, в воздухе.

Вместо эпилога

Анжерский замок — это не просто архитектура. Это голос веков. Он говорит с нами на языке башен, стен, гобеленов. Он рассказывает о том, как меняется власть, как исчезают короли, как рушатся империи — но остаётся культура, остаётся искусство, остаётся память.

И если прислушаться, можно услышать, как за толстыми стенами звучит не эхо войны, а дыхание истории — тяжёлое, глубокое, но живое. И это дыхание — неотъемлемая часть европейской цивилизации, к которой мы все принадлежим.